从2020年11月24日开始,我借“睿的n次方”平台陆陆续续发表了30篇短文,兑现了应邀作为博古睿学者时所做的承诺。回想起来,专栏文章的写作对自己而言,是一个对过去思考内容的梳理凝练过程。最大的受益者是自己。因此,特别感谢博古睿中心为我提供了这个机会,感谢这里的内容编辑小组。正是他们的精心帮助,我的思考才能以各种优美的版式呈现在各位读者面前。

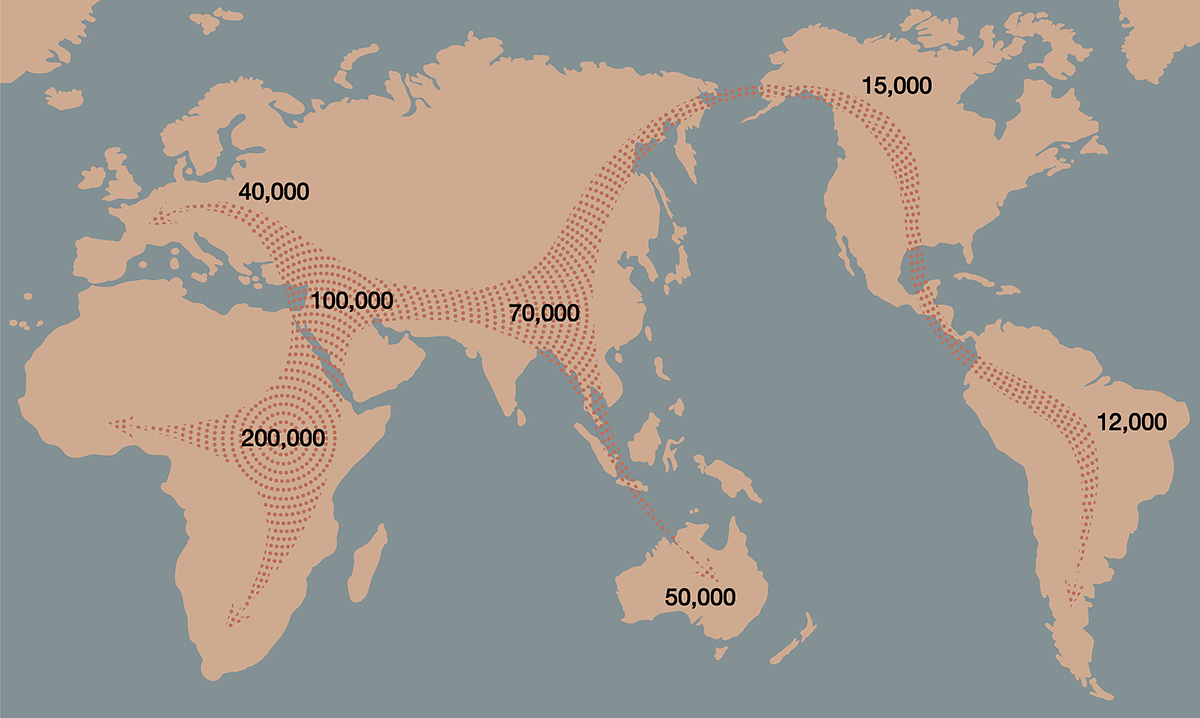

参加博古睿中心的活动,很大程度上是我对博古睿研究院提出的“人类变革”主题感兴趣。在本专栏的开篇词中我提到,“人类变革”项目应该包括看待人类生存的时空尺度上的变革,即从传统的关注“轴心时代”之后人类社会的变化,转变为从更大——10的9次方年和人类作为地球生物圈一个成员——的时空尺度上来思考人类的来龙去脉。这也是为什么《白话》专栏从“什么是活”这个问题开始讨论。当然,专栏中的各篇文章所介绍的都是我对生命现象的解释。我当然希望言之有物,言之有据,言之成理。但深知自己才疏学浅,所成之“理”也只能是引玉之砖。若能引来方家点评,那实在是我的荣幸。

认真读过这个专栏文章的读者可能会有一个困惑:既然是围绕“人类变革”这个主题,而且开篇词中的问题是“轴心时代”之前的一万年人类是怎么活下来的,为什么用了二十多个篇幅来介绍生命系统方面的现象和解释?

从我的角度讲,这么做的原因很简单,即我发现,周围绝大多数人对人类作为其中一员的生命系统运行的基本特点缺乏最基本的了解,而我对“人类变革”的思考是从“生命系统”的视角展开的,如果不把我对生命系统运行基本特点的解释讲清楚,大家很难理解我对“人类变革”思考背后的基本逻辑。希望那二十多篇“铺垫”对大家理解我对“人类变革”的思考有所帮助。

“身在此山”

我在一篇专栏文章中提到,我们每个人的一生都从“身在此山”开始,持续不过10的1次方年(极少有人能活过100年)。可是,我们在这几十年生命时光中所能了解和感受的,是地球生物圈在几十亿年(10的9次方年)时间中迭代的结果。哪怕是人类自身在“认知空间”这个“茧房”保护下所构建的生存空间,也是农耕时代以降近万年(10的3次方到10的4次方年)演化的结果。

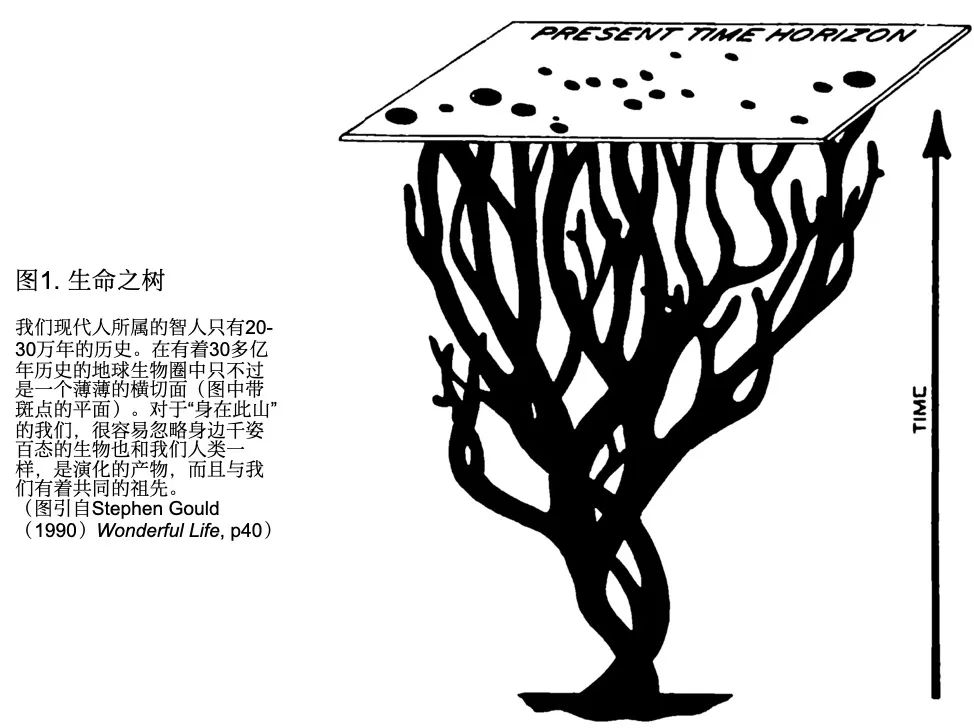

我小时候就有这样的感受:看抗日战争的电影,觉得那是很久以前的事情,而读春秋战国时代的故事,好像文中的人物就鲜活地站在我的身边。在接收和处理相关信息时忽略时间尺度,可能是我个人愚钝的原因,但从人们对生命系统研究历史上看,在达尔文之前,人们在解读周边千姿百态的生物之间关系上,的确曾经只考虑既存的观察对象,而忽略其各自的演化过程(图1)。达尔文提出“人类也是从其他动物演化而来”的观点之后之所以会受到攻击,无非是因为攻击者太习惯于从图1所示的“断面”上的信息来思考问题,却不知道从他们未曾“见过”但却是存在的过程中的信息来思考问题而已。

在和一个好朋友交流我在《白话》第五组文章(最新这组)的内容时,他提出一个问题,即从基因序列相似性的角度,说“人是生物”完全没有问题。可是从人类行为的角度,人类与其最近的近缘种黑猩猩的差别何止天壤。还能从“生物”的角度解释人类的行为吗?

这个问题其实也困扰了我很多年。我也一直努力地在学习不同领域的研究进展,希望找到答案。幸运的是,我最近终于发现一个可能是过于简单化的表述:如果以“口”为界,人类与黑猩猩和其他动物的“差别”都发生在“入口”之前,而“相似”都发生在“入口”之后。

从本专栏中所介绍的“整合子生命观”的角度来看,人类演化历程中不变的是“活”,即“三个特殊”及其运行所需的“相关要素”的整合;而改变的是“怎么活”,即因为人类认知能力的出现,“认知能力”所形成的正反馈驱动力引发“三次转型”(即捕猎模式、生存模式、行为模式的转型),并因此衍生出了“相关要素”类型及其整合媒介的迭代。

举个最简单的例子,就是人类祖先原本从树上摘果子就可以充饥维生,但现代人食用的就不再是野外树上自由自在生长出的果子,而是人类种植的果树上结的果子。从在这个角度看,在我们讲“人性”时,可能就需要反思一下,我们所谓的“人性”是指的“活”的属性?还是指的“怎么活”的特点?

如果说人类与其他动物的区别是“怎么活”,那么这种“活法”的迭代是人类“想要”的,还是如同其他生命系统演化过程的创新事件一样,是自发形成的?

“组分变异、互作创新,适度者生存”

我们在《n问· 白书农4》中提到,生命系统的演化创新事件的出现有一个基本模式,即“组分变异、互作创新、适度者生存”。在对生命系统的研究中,目前最容易跟踪检测的“组分变异”是DNA序列的变异。但如同把一瓶DNA分子放在那里并不等同于“生命”的存在那样,只有DNA序列的变异并不足以产生演化创新。还需要组分(不只是DNA)的“互作”。我们知道生命系统的主体是生命大分子互作形成的网络。与“组分变异”一样,组分之间的互作也具有随机性。随机性对于“互作创新”是不可或缺的。可是,新的互作中有的具有更高效率的同时维持甚至提升整合子的稳健性,有的却没有。只有那些具有更高效率同时维持甚至提升整合子稳健性的互作创新才可能被保留下来,而只有被保留下来的组分变异与互作创新才可能成为后续迭代的前体。这,就是所谓的“适度者生存”。

如果大家考察一下人类演化进程可以发现,包括“三次转型”在内的、各种借助“认知能力”这个虚拟媒介而衍生的“演化创新”事件,无一不在生命系统演化的基本模式之中。表现形式的不同,无非在于“互作”的“组分”越来越多的是经人类行为改变过的实体(从为其他实体赋予新功能的工具,到被驯化的动植物,再到异化人类自身的机器/互联网)。而改变周边实体的人类行为,即所谓的工具创制能力,原本并非人类特有的能力,在其他灵长类甚至鸟类(如乌鸦)中都有。人类的独特之处,无非在于机缘巧合地把抽象能力、语言能力和工具创制能力整合成为一个具有正反馈属性的新的系统,即“认知能力”,并由此衍生出了全新的行为驱动力——感官饥饿。“认知能力”这种“自带燃料的发动机”本身,原本也不过是生命系统中既存组分的一种“互作创新”。

如果说“轴心时代”之前的一万年人类的确是在生命系统演化模式下“活”下来的,那么“轴心时代”之后,人类的演化还受到生命系统演化机制的制约吗?

行为规范的是非标准的“终极依据”

我们在《白话》专栏第五组的文章中已经提到,“轴心时代”的到来,是人类因“一个创新”和“三次转型”而打破动物世界维持居群可持续发展的“三组分系统”、陷入“秩序”与“权力”之间两极博弈的困境之后,在“谋而后动”的行为模式下寻找界定“秩序”和制约“权力”的第三极的尝试的结果。先辈们的伟大尝试,为我们留下了辉煌的古代“文明”。

可是,从有文字记载的人类“文明史”来看,就算不是真如鲁迅在《狂人日记》上所讲的“满本都写着两个字是‘吃人’”,“轴心时代”到来之后,人类社会从来没有进入过先贤们念兹在兹的“大同”或者“天堂”状态倒是不争的事实。在这两三千年中,不同地区的人类居群构建起了不同的“行为规范的是非标准的终极依据”,即不同的“文明”:祖先崇拜的文明类型中,“终极依据”是祖先;而上帝崇拜的文明类型中,“终极依据”是上帝。祖先是过去的,而上帝是将来的。生物学意义上没有“生殖隔离”的同一物种,居然在源自“认知茧房”的“行为规范的是非标准的终极依据”上,即“怎么活”上,衍生出南辕北辙的两套依据。

如果不同居群之间“老死不相往来”,或许倒也可以相安无事。人类即使突破了“食物网络制约”,但由于感官分辨力的有限,“认知空间”总是有上限。虽然会因此而受制于马尔萨斯陷阱,但总不至于断子绝孙。中国基于祖先崇拜的农耕文明几千年延绵不绝就是一个例证。

可是,树欲静而风不止,生活在不同“文明”“茧房”下的人们偏偏被不可抗拒的力量推到了一起。这逼得人类在“怎么活”的问题上,不得不面对南辕北辙的两套“终极依据”无法兼容的现实。

这股力量是哪里来的呢?这是一个说来话长的话题。从源头上讲,其实就是生命系统得以迭代的基本属性之一的“正反馈自组织”。在生存模式转型之后,不可避免地衍生出对“增值”的追求。而500多年前的两个发明,则让这股力量如虎添翼,强大到了任何人类个体都无法抗拒的地步。这两个发明就是望远镜和显微镜(后面并称“两镜”)!在“两镜”发明之前,人类认知是有限的,认知的边界就是人类的感官分辨力的极限。这也是为什么在“两镜”发明之前,甚至在“两镜”发明之后、但人们还没有意识到其影响之前,人们总认为可以在感官经验的基础上,找到一个确定的终极真理。可是,“两镜”发明之后人们逐渐发现,原来如同可见光只是波谱中的一小段,人类感官经验的世界之外,还有无限的空间。空间的无限性决定了认知的不完备与不确定性。从这个意义上,“两镜”的发明,对于人类的演化而言是一个无法忽视的里程碑。它在与其得以被发明的其他要素整合之后,帮助人类冲出曾经的认知“茧房”,迈入一个感官分辨力范围之外全新的世界。

对感官分辨力局限的突破,当然具有为人类带来全新生存空间的正效应。但同时,以“两镜”发明作为标志的现代科学的兴起,却瓦解了先贤们费尽九牛二虎之力构建起来的“行为规范的是非标准的终极依据”——祖先死而不可复生,上帝存在的最重要论据恰恰因望远镜的发明而被证否。这种“终极依据”的瓦解不可避免地引发了“是非标准”和“行为规范”上的混乱。

人类需要变革的是看待人类的时空尺度

博古睿研究院主办的Noema杂志主编内森·加德尔斯(Nathan Gardels)在他一篇文章中曾引述过墨西哥诗人和政治家、诺贝尔文学奖得主Octavio Paz在1990年代初讲的一句话:“(人类)陷入一个无过去可依仗和无未来可信仰的当下”。这诗意的话语言简意赅地描述了当下人类面临的困境。可是,因“两镜”发明所衍生的“终极依据”的瓦解,是不是有可能“因祸得福”地帮助人们走出不同文明的“终极依据”,即在全球化下相遇却无法调和所引发的困境,帮助人们找到一个全新的“终极依据”,并在此基础上重构帮助人类进入可持续发展的“三组分系统”呢?

结束语的结尾写成这个样子,是我收笔之前没有想到的。信马由缰地写出来之后,我发现比原来设想的内容要好。“人类需要变革什么”本来就是一个开放的话题。我在开篇词中提到,我们需要变革的,是看待人类的时空尺度。在这里我想说,我们需要变革的,可能还包括固执己见的心态。只有这样,我们才可能学习在新的时空尺度下,在具有客观合理性的证据基础上,为“人类”一词赋予新的内涵;通过“人类变革”,让人类面对和接受“人是生物”这样一个无法逃避的事实,顺应永远“活”在“当下”的生命系统欣欣向荣几十亿年所遵循的基本规律,从对过去的依仗和对未来的信仰中,回归当下,回归地球生物圈,成为其中一个因为自身的“认知能力”而不得不为之负起责任的成员。

艺萌「睿ⁿ」 | 编

(版权所有,未经允许请勿转载)