一、引言

2024年3月,国际地质科学联合会(IUGS)宣布确认下属委员会的投票结果,否决了关于结束地质年代分期“全新世”(Holocene)、另启“人类世”(Anthropocene)的提案。这一决议在现下此刻自有其审慎之处:人类活动虽已超越气候变化成为这个星球表面最重要的地质营力,然而这种通过自身指涉而将“人”之专名(ἄνθρωπος)在地层分类学中加以铭刻的命名计划还是显得过于急切了。与此同时,由博古睿研究院所倡导的关于“行星性”(the Planetary或Planetarity)的讨论则方兴未艾,向我们展现出人类、自然生命与技术物一道栖居在有限星球、相互依存共生的未来图景。

从反思人类中心主义的立场出发重估地球生态的概念框架,固然有着可观的学理与现实裨益。但是且慢,此刻在意图释放“行星性”的理论潜能之际,我们正使用哪一门人类语言来运思,这一点是否无关紧要?现代汉语的“行星”和英语的“planet”在历史上难道同时问世,并且经历了同样的演变脉络?二者之间果真是顺理成章、两相透明的对应关系?双方都能透彻理解彼此,于是共同揭示出这一概念的全部内涵?未经反思的语汇符合论是否有助于发展“行星性”这个前沿概念,以使其在日渐衰朽的传统人本主义哲学面前争得一块领地?

本文作者对此类问题持有一贯立场,即惟有通过翻译史钩沉,方能探察任何语词之间、任一概念与它所指向的实在事物之间必然留存且无法弥合的裂隙,进而昭示概念机制作为不断变化的历史动因如何在实际层面展开并自身显现。穿越众多在认识论空间中上到手头而习焉不察的日常和学术用语,依凭概念史视野而发起的每一项词源考证本身蕴藏着远超我们想象的深刻哲学问题。

二、西方“planeta”概念传入汉语世界:“stella errans”与“游星”

Jede Übersetzung in die je eigene Gegenwart impliziert eine Begriffsgeschichte.

——Reinhart Koselleck

每一项进入各自本己当下的翻译都暗含着一部概念史。

——莱因哈特·科塞雷克

明朝天启五年至六年(1625-1626)某日,杭州府,五十五岁的李之藻因拜访友人而选择乘轿出行。才刚落座启程,他便掀开轿帘,让阳光和空气透进轿内,随即从袖中掏出一册书,那是先前已完成编译的《寰有诠》初稿。他俯下身,脸颊贴近纸面,找到琢磨已久的文段,仔细检阅起来,布满白翳且几乎失明的双眼焕发出神采。轿子在轻微摇晃中行进,片刻之后,李之藻转头望着窗外向后退去的模糊景色,若有所思。

Nam quibusdam visum est, unam tantum esse sphaeram, in qua stellae fixae eundem situm perpetuo servantes insiderent; planetae vero alii aliis altiores ab una parte ad aliam instar piscium transmearent: quasi esset haec sphaera ceu praealtum mare, ubi alii pisces in imo natant, alii in medio, in summo alii.

LIBER II. CAPVT V. QVAESTIO I. ARTICVLVS I.

“Decem esse sphaeras mobiles.”

或謂天惟一重,列宿同居於此,各恒守其相距之所;七政亦居此天,但或遠如木星土星,或近如月與金星,其動不恒,如魚之遊。

卷之四“渾圜篇第五(隨論四)”之“論天有幾重(二支)”

Porro licet stellae fixae nullum motum subeant, praeter eos quibus earum sphaera vertitur; tamen inferiorum septem orbium planetae aliter se habent: circumaguntur enim alio sibi proprio ac peculiari motu, ob quem errones dicuntur: non quasi per omnes coeli partes passim ac sine lege discurrant, sed quia ultra motus suae principalis sphaerae alium sibi vindicant. Moveri autem hunc in modum planetas, bifariam ostenditur. Primum, quia experimento compertum est, eundem planetam nunc magis, nunc minus a terra distare: quod certe fieri non posset, nisi proprio circumactu nunc sublimiorem, nunc humiliorem sedem teneret. Atque haec causa fuit, cur Astrologi planetarum motum ponerent in circulis excentricis: quorum una pars magis a terra abiungitur, diciturque Aux; altera versus terram maxime accedit, and oppositum Augis appellatur.

LIBER II. CAPVT VIII. QVAESTIO I. ARTICVLVS II.

“Sidera errantia, praeter motus suae sphaerae principalis, alium sibi proprium habere; non tamen per se in gyrum agi.”

不遊星但繇天動,無自動者。七政則不然,各有本動,因有本動,故曰遊星。蓋所以謂之遊星者,非其任遊普天、漫無規序也,惟於渾天運動之外別有本動耳。何以證之?曰:七政之距地,時高時下,各有不同。若其本天運動之外更無他動,何以致此乎?原本天之運動恒一不爽,設使七政但因天動而動,則其距地遠近亦宜恒一。今既不然,則其遠遠近近,必皆各自有一本動也。然是本動非各政本體之動。測天者謂七政各有小輪,小輪之中心與渾天之中心各又不同,七政各居小輪邊際,隨輪上下,或就或離於地。

卷之五“星運篇第八(隨論三)”

按照李之藻自叙,他自天启三年癸亥(1623)归隐以来,即跟随耶稣会士傅汎际(Francisco Furtado)在先前工作的基础之上继续研习西方学问。经后世学者比对,两人先是以文艺复兴时期欧洲的自然哲学教材《耶稣会科因布拉学院对斯塔基拉人亚里士多德四卷本〈论天〉的评注》(Commentarii Collegii Conimbricensis, Societatis Jesu, in quatuor libros De Coelo, Aristotelis Stagiritae, 1593)为底本,合作编译了《寰有诠》(Interpretations of Beings of the Universe, 1628)一书。作为明末清初亚里士多德哲学在华翻译工程之一环,这部译自拉丁文的汉语论著是继罗明坚(Michele Ruggieri)《天主实录》(1584)、利玛窦(Matteo Ricci)《坤舆万国全图》(1602)与《乾坤体义》(1608)、阳玛诺(Manuel Dias Jr.)《天问略》(1615)等奠基性筹备之后对西方天文学和宇宙论的系统绍介。如今看来,科因布拉《〈论天〉评注》和《寰有诠》堪称人类宇宙论转型期的珍贵文献标本,二者基于托勒密《至大论》(Almagest)的地心体系,论证了十重坚实天球的宇宙模型,由近及远依次为月天、水星天、金星天、日天、火星天、木星天、土星天、列宿天、晶天、宗动天,众星随各自所在固体天球运转,“天如木版然,日月星如版上之节然”。

从上所引与相关段落可以看出,李之藻采用汉语二字词“游星”来对译拉丁文“planeta”、“stella errans”和“sidus errans”等术语,用三字词“不游星”来对译“stella/sidus inerrans”、“stella fixa”、“sidus fixum”以及诸如此类的表达。拉丁文“planeta”是直接从古希腊文“πλάνης/πλανήτης”借入的,由于后者已经省略了“ἀστήρ”(星)关于属的规定,仅仅保留了种差,因此拉丁文自身需要用“stella errans”(wandering star)这一组合来对该借词加以解释。这一概念之要点有二:首先,从地心说的视角出发,“游星”指的是相对列宿天背景发生明显位置变化的七政(包括太阳和月球),而“不游星”(或“常定不动之星”)指的是列宿,它们构成了深空背景,没有明显的相对位置变化;其次,《〈论天〉评注》指出,七政在各自固体天球的运动之外另有特殊运动,该运动虽然不至于毫无规律可言(passim ac sine lege),但相对于本天运动却多少有点复杂难解,这便是七政被称为“errones”(游走者、流浪者)的原因,动词“erro”同时也具有“犯错、失误”的涵义。

托勒密为了更准确地解释七政的运动轨迹,并没有采用亚里士多德的同心圆体系,而是在继承喜帕恰斯(Hipparchus)天球模型的基础之上有所改进。从理论上看,偏心圆体系以及均轮(“本天大轮”)-本轮(“小轮”)模型的引入较好地解决了七政的近地点-远地点问题,以及除太阳与月球之外五星的视运动中不时出现且令人疑惑的停驻(“有留之星”,planetae stationarii)与逆行现象。而李之藻之所以用“游星”来翻译“planeta”,正是因为“stella errans”这一词组中的现在主动分词“errans”之不可或缺性:“游”是对这类星体的本质规定。

但是,对这样一种天文现象的描述既未得出其运动的准确规律,也不足以就其真实原因给出合理解释。彼时牛顿力学体系远未建立,《〈论天〉评注》与《寰有诠》依然处在经由神创论改造的亚里士多德四因说-四元素说框架之中,用土元素归向自然本所(“寰宇之心”)的趋势来解释自由落体运动,并将产生超距作用的磁石吸引力(电磁力)和月球的潮汐作用力(引力)视作“含藏之力”。即便两部著作在基本力学观念方面也采用布里丹(Jean Buridan)的冲力论,以力的注入来解释受迫运动,但依旧认为物体受力的变化将直接反映为其运动速度(而非加速度)的变化,而在解释天球转动时又不得不诉诸“灵者/天神运天”这种特设性的、不可证伪的非自然知识学假说。

三、从“游星”到“行星”:日与地的动静互换

יָסַד-אֶרֶץ עַל-מְכוֹנֶיהָ בַּל-תִּמּוֹט עוֹלָם וָעֶד

——Tehillim 104:5

祂已将大地奠立在根基之上

使它不致动摇,亘古而恒久

——诗篇 104:5

尽管来华耶稣会士希望通过翻译向中国知识阶层引介欧洲教科书的权威宇宙论,同时在译著中也采纳了新近的天文观测记录,使对西学抱有开放心态的中国士人感受到不小的震撼,但事后回顾,《〈论天〉评注》和《寰有诠》中的概念体系相较于当时西方最前沿的天文学理论已有所落后并处于守势,因为宇宙论的范式转换已经发动。

1543年,在哥白尼的星体运动猜想流传学界已久之后,他本人终于同意出版毕生的研究成果《论诸天球之运转》(De revolutionibus orbium coelestium,一译《天球运行论》),近代日心说从此以完整形态成文面世。自阿里斯塔克斯(Aristarchus)以来,太阳被重新置于天球模型的中央,而地球被移出永静不动的寰宇之心,沦落为运动的星球之一。在此之前,古希伯来神创论与古希腊地心说的结合统治人类对宇宙的理解将近两千年。自然概念已经在曲解之下忍辱负重得足够久,的确是时候发生改变了。接下来的两百年中,日心说经开普勒定律、牛顿力学体系获得完善,并顺利通过了大量观测证据的检验,从而确立了自身在人类近代思维中的显赫地位。

1792年,日本长崎的阿兰陀通词、兰学者本木良永撰写『太陽窮理了解説』、『星術本原太陽窮理了解新制天地二球用法記』对日心说进行译介。本木良永用古代天文学术语“恒星”来翻译荷兰语“vaste Starren”,将“Planeeten”音译为“甫剌捏夜天”(プラネーテン),传统意义上的“Dwaalster”音译为“読瓦而数得耳”(ドワールステル),两者联合意译为“惑星”(マドイホシ/マドヒホシ,训读),取其“躔度令推步测量之士感到迷惑”之义。即便日心体系的简洁性、解释力与计算精度已相对有所提升,“惑星”这一总名就字面义而言仍然沿袭了地心说的传统界定。由于这一译法后来在与“遊星”、“行星”的竞争中胜出,直到今天,日语仍是东亚汉字文化圈中唯一使用“惑星”(わくせい,音读)的语言。

回到中文世界,现代汉语所使用的译词“行星”最迟在十九世纪初就已经出现。1815年,伦敦传道会士马礼逊(Robert Morrison)与其助手米怜(William Milne)在马六甲创办近代史上第一份以华人为对象的报刊《察世俗每月统记传》,其中以中文图示介绍日心说以及七大“行星”(包括五曜、地球、天王星)。此时“planet”的字面义已被大幅削弱,导致“行星”这一译法更侧重于日心说中的轨道描述,该译词随后也收入麦都思(Walter Henry Medhurst)编纂的英华字典(1847-48),并逐步成为现代汉语的日常用词。从“游”之离就错综到“行”之规律恒定,具象地映现了“地心说”向“日心说”的根本性转变,进而塑造了今人的宇宙图景。

四、空间革命:“重力/引力”概念的出场

Gravitas materiam ita constituit, ut materia sit objectiva gravitas.

——Georg Wilhelm Friedrich Hegel

沉重如此这般构成了物质,以至于物质就是物体性的沉重。

——格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔

哥白尼本人或许仍相信坚实天球说与封闭宇宙说,但自布鲁诺开始,由日心说开启的范式转换通过对天文学研究的指引最终导致了前人不曾预料的诸多理论后果。在这一观念迁移的过程之中,究竟发生了什么?事实上,随着地心说被逐步取代,我们至少可以观察到以下七种学说更替与嬗变,所有这些在《寰有诠》中都有迹可循:(1)从自然目的论到自然机械论;(2)从冲力论到牛顿力学体系;(3)从天界以太说到宇宙物质同类观;(4)从坚实天球说到虚空轨道观;(5)从均轮-本轮模型到椭圆-焦点模型;(6)从宗动天假设到地球自转论;(7)从封闭宇宙说到无限宇宙观。在发生迭代的各门学说之中,究竟哪一项创见才是决定性的,以至于成为其他全部学说的理论依据,并构成了行星概念的核心?无疑是牛顿提出的万有引力定律,它解释了大质量天体在宏观层面的运动特性,既确证了日心体系的根基性假定,又使新宇宙观具有了理论融贯性,而地心体系原本必须通过设定至重的大地与非轻非重的天体才得以维持,后者在《寰有诠》的论述中有非常鲜明的体现。

根据亚里士多德四元素说的目的论解释,月下世界的四种纯体(火、气、水、土)按其轻重从上到下依次排布,火圈位于月下界的顶部,气圈和水圈处于火土之间,土所凝聚而成的大地居于寰宇中心,“自安于诸降体之下,是谓至重”。在不受外力的作用下,四元素分别通过直线运动归向本身所属的自然区域,而每种混合物都由各元素的比例决定其消解前的去处,它们皆因含有一定的土元素而具有重量,“盖凡具重体者皆以土之重为重故也”。在重物的自由落体运动中,随着物体下降距离增加并逐渐接近地心本所,它的运动速度就越快:“凡具重体者,由其自然之动而动,其行愈远,其动愈疾。”

与此相反,月上世界的天体却并不表现出生成与毁灭,它们围绕地球作永不止息的总体匀速圆周运动,亚里士多德以此推断天界应由第五纯体(πέμπτη οὐσία,quinta essentia,即“以太”)构成,天体虽然同样是质料与形式的结合,但却不具有重量,“天体非轻非重,为永不坏”。因此尽管地球的体积相对于宇宙而言微不足道,而且按照《寰有诠》的地径数据,一至六等不游星与土星、木星、太阳皆远大于地球,甚至火星也比地球略大,然而1022颗不游星连同七政却要围绕极小的地球以极快的速度运转,其根本症结就在这里。

可见,地心说基于日常经验与神学预设展开如下循环论证:由于天体围绕地球运转,因此它们以无重量的特殊物质构成;由于天体以无重量的特殊物质构成,因此它们可以围绕地球无碍运转。日心说必须两线作战,以便重构该论证:宇宙中的天体同样经历生灭,它们由具有重量的相似物质构成,因此在密度相差不大的情况下,极小者必然围绕极大者运转;正由于天体以这种方式运转,因此它们必然具有重量。

天体的生灭变化已由第谷超新星(SN 1572)的爆发所提示,《寰有诠》称之为“有异星见”。或许是考虑到各项天文观测成果的潜在意义,《寰有诠》在唯一一处颠倒了科因布拉《〈论天〉评注》的理论立场,将其主张修改为:月上月下物体具有不同的形式,但其质料则属于同类。

原先在地心体系的概念框架内部,“重量”或“重性”被设定为含土元素之物下降至寰宇中心的潜能或运动倾向,此时“βάρος/pondus”与“βαρύτης/gravitas”尽管有细微的区别,基本上仍被当作同义词来使用,而随着文艺复兴时期的学者陆续挣脱亚里士多德主义自然哲学的限制,“gravitas”越来越频繁地被用于指代一种力的作用。牛顿在《自然哲学的数学原理》之中就为“gravitas”明确赋予了新的意涵,将其界定为向心力(vis centripeta)之一种,即“重力”(vis gravitatis),行星由于重力而不断从直线运动中被拽回,其路径被迫弯折成曲线,从而在环形的虚空轨道上以特定的速度运转。由行星、海潮等现象可推论得知,所有物体相对于彼此都是重的(gravia sunt)、具有重力/受重力支配(gravitant),重力是一切物质凭借其自身聚集而产生的相互作用力,与其物质的量(quantitas materiae)或质量(massa)成正比,并且遵循距离平方反比定律,这便是普遍重力(gravitas universalis)。

直到十七世纪初,漂浮在虚空之中的行星对于经院学者而言仍然是难以接受的。“虚空”在《寰有诠》中是被寰宇公性排斥的一种非存在,“自然憎恶虚空”(natura vacuum abhorret),星体独自穿越天空的稀薄区域也被当成错误学说的范例加以批判。古代原子论者将虚空视作微粒运动与碰撞的空旷背景,但亚里士多德《物理学》中的“虚空”(κενόν)不是一个实在论概念,而是一个基于理论推断的否定性概念。按照他的观点,虚空应被理解为缺乏存在物的广延处所,这样一种虚空并非运动产生的必要条件,因为在地点运动(位移)尤其是连续物的转动之中,前后相继的物体可以同时为彼此提供处所(IV. 7, 214a30),这一表述明显以坚实天球作为其理想范本。非但如此,虚空的存在甚至会使运动成为不可能。一方面,它无法成为自然运动的原因,因为既然虚空各处没有差异,事物就不会更多地趋向某个地方,正如大地静止于各向同性的宇宙中央(IV. 8, 214b30);另一方面,它将导致所有受迫运动成为无限、瞬时的运动,因为物体的运动速度与行经介质的稠密程度成反比,与自身重量成正比,一旦运动介质付之阙如,虚空没有相对于充满的比例,物体便会以超过一切比例的速度穿过虚空(IV. 8, 215b20),并且一切物体都将同速行进(IV. 8, 216a20)。如前所述,在亚里士多德的世界之中,物体必须时刻受到推力才能保持运动,其速度取决于受力的大小,所以虚空的存在无可避免地造成悖谬。关于天体、抛掷物、虚空以及不动之动者/第一推动者的种种讨论不外乎重复着同一个成见,即他从一开始就在逻辑上无条件预设了静止(ἠρεμία)/不动(ἀκινησία)相对于运动(κίνησις)的优先地位,而不可能像伽利略和牛顿一样,对惯性参考系的静止与匀速直线运动作等量齐观。从实满论(plenism)到牛顿第一定律,自然哲学走过了一条太漫长曲折的道路。

不论牛顿本人的有神论立场如何,动力因规则与开普勒定律、牛顿运动定律、万有引力定律的精确描述良好地概括了二体问题的本质特征并给出其数学解决,排除了目的论体系的模糊定性解释。一旦物体所受吸引力与其质量、相互距离之间的定量关系获得建立,那么显而易见的是,包括地球在内的行星围绕太阳运转,而不是相反,包括太阳天在内的游星各天连同列宿天围绕地球运转。(牛顿强调,地月系统适用开普勒第二定律,但首要行星只有在属于日心体系时才适用该定律。)如此一来,“宗动天一日一周以带动其下诸天运转”之说也不攻自破。恒星既不围绕地球也不围绕太阳运转,想象中的寰宇边界并不存在,后来天体距离测定法的发展和宇宙膨胀的发现进一步打开了无限深广的视野。

地心体系的概念结构

日心体系的概念结构(海王星发现之前)

在“planeta”、“gravitas”等设定理论实体的术语抉择与命名决断之中,我们都能观察到旧有概念的持续驻留现象。随着范式转换的进行,通过更精准的定义,同一术语的概念范围获得修正,欠妥的习惯性理解被逐步清除。但这一次情况有所不同:近代英华辞典将物理意义上的“gravity”和“gravitation”先后翻译为“重性”、“物相引者”、“物附向者”、“互相牵引”、“地心力”、“吸力”、“翕力”、“摄力”、“重力”、“坠力”,最终在汉语中确立“引力”这一译名;现代以来,人们常常以为引力是天体处于宇宙失重状态(weightlessness / apesanteur)中的一种由其质量决定的相互吸摄的能力,然而经由广义相对论时空曲率之图示,“重”(gravitas)之意象又重新回到引力概念的中央。

五、最终境况:引力依存及其概念必然性

巨型计算机对这个模型计算的结果表明,太阳的演化已向主星序外偏移……

五十亿年的壮丽生涯已成为飘逝的梦幻,太阳死了。

——刘慈欣

Using this model, supercomputers calculated that

the Sun had already evolved away from the main sequence on the Hertzsprung-Russell diagram...

Five billion years of majestic life were now a fleeting dream. The Sun had died.

——Liu Cixin

关于“行星”的概念稽古不为别的,只为提出以下问题:迄今为止,我们是否切身认识到了日心说的存在论意义?如果行星性旨在规定行星的本性,那么它必定是那种某物一旦缺乏便无法被称为“行星”的性质。因此“生命”与“技术”显然不是“行星”概念的构成要件:绝大多数行星不具备此二者的存在条件,我们却仍执着地用相关概念对行星性进行界说。

德日进(Pierre Teilhard de Chardin)将行星性理解为“努思圈”(noosphère,心智圈)的形成。斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)从后殖民角度将行星性和全球化予以对置。许煜(Yuk HUI)认为行星化是物质与能量的总动员,技术科学成为重塑所有生活的行星级现象,而行星思维则是以改变、克服行星化为目标,力图在生物、心智、技术三个层面创造出多样性。博古睿研究院学者乔纳森·布莱克(Jonathan S. Blake)、尼尔斯·吉尔曼(Nils Gilman)主张超越民族国家与人类的视角去描述地球的状态,将其视为处于碳元素、微生物与多物种相互依赖之反馈循环中的生物化学的复杂系统网络,在此基础上重建地球的政治生态以实现共同繁荣。托比·李思(Tobias Rees)指出,地球改造理论之新实在观认为星球性通过传感器和卫星技术向人类揭示自身,但行星性本身正是由现已建立的技术所构成,它产生了一个可称为行星系统的知识对象,促使我们思考现代性的存在论基础。

所有这些概念化尝试诚然是必不可少的,但同时也显示出自身的极度不充分。用“星球性”、“生物性”来界定“the Planetary”、“Planetarity”,说穿了不过是继续构想着某种“全球性”、“地球性”和“宜居性”。基于“星球”概念的非历史的领会方式其实是一边声称自己知晓并赞同日心说,一边又继续将地球把握为一个悬停在太空之中纹丝不动的抽象球体,并对其质量、密度、地壳构成、磁场、转轴倾角、轨道偏心率以及它的公转所围绕的、作为太阳系质心/重心(barycenter,βαρύ + κέντρον)与最终意义来源的那颗G2V型主序星茫然不解。在此概念底座之上,无论再怎么强调“天人合一”、“万物共生”、“因缘整体”、“差异性”、“多样性”,以生命优先主义形态现身的相关主义(correlationism)也只是观念论乃至主体殊异论改头换面的当代变体,义无反顾地服务于以人为中心的存在神学(ontotheology)。我们可以就此对施米特的著名命题作出如下翻转:人类中心主义的所有切要概念,都是神学化了的自然概念。《寰有诠》早已指出:“寰中庶物,咸有相关之义,如一身百体,皆相联合而成。”然而万物在动力因层面相互关联,这并不意味着关系性在存在论层面居于基础地位。我们相较于四百年前没有多少长进。相当基本的行星性真理就这样陷入遗忘,仿佛不为今日的前沿思想所知。

行星既非全球(globus)亦非地球(orbis terrarum),它是空间系统的动力学演化机制,超越对单个星球的技术认知。“行星”概念的关键要害在于“行”,而决不在于“星”。其中分明蕴涵着运动相对于静止的绝对优先性。行星性唯一恰当的本质性定义,只能是特定质点系统中根本且单一的引力依存性(gravitational dependency)。“根本”意味着行星的命运最终取决于所属系统的质量中心(恒星、联星、黑洞等),而“单一”指的是行星尚未因其他相当质量天体的摄动而脱离运行轨道。

借此我们得以重审国际天文学联合会(IAU)于2006年颁布的对系内行星的定义:

(a)在环绕太阳的轨道上运转(“行”,由单一引力依存性保障的持续运动);

(b)具有足够的质量以使其自身引力克服刚性力,达到流体静力平衡状态(“星”,因各向同性的引力场而呈近似圆球形);

(c)已然清除轨道临近区域除卫星以外的其他天体(自身亦施行支配性的引力作用和空间占取[Raumnahme])。

由此可见,对于行星性之界定,引力概念始终处在中心位置。引力之存在一经去蔽,无论是系外行星还是卫星、彗星、恒星,都可被存在论意义上的“行星”概念所涵括:月球是地球的行星,地球是太阳的行星,太阳是围绕银河系中心运动的行星。在所谓恒星系统之内,位于主序阶段的恒星凭借其质量-引力为行星提供稳定的环境,使其既不至于突破洛希极限而崩解,又不至于达到逃逸速度而脱离,同时又通过自身引力所约束的热核反应这一近乎无穷的耗散成为宜居带行星表面生命的能量来源。换言之,在过去或将来的任何一门可能产生的语言之中,“日”始终拥有着“月”所不具备的概念必然性(尽管它起初也会被认为是一颗“游星”)。继而置身于这一系统之中的意识生命必须通过行星运动、恒星分布和光速来对时间(年)和空间(天文单位、光年、秒差距)进行自我定义。

这样一种行星性处境,正是刘慈欣科幻写作的核心关切之所在。三体问题之不可解导致了三体世界中恒纪元(Stable Era)与乱纪元(Chaotic Era)的截然划分及其文明种族作为绝对他者对日地系统的虎视与入侵。而在《三体》(The Three-Body Problem)中具有决定性意味的数字3,在《流浪地球》(The Wandering Earth)中却被标记为数字0:前者是三重引力依存性下行星文明的不断覆灭,后者是单一引力源骤变导致的依存性破亡。实际上,如果我们仅仅将地球理解为一颗“stella errans”意义上的“planeta”或“游星”、“惑星”,那么“wandering”一词就没有为“Earth”增添任何新的属性。地球之所以要“流浪”,正因为它本是一颗安稳的“行星”,如今却要对岌岌可危的行星性处境有所作为。刘慈欣就“黑暗森林”中生存法则所展开的全部欧几里得式的宇宙社会学推论,也尽皆来源于对行星性的直观把握。

在目力可及的未来,行星性将始终是人类乃至一切生命得以存在的必要条件与终极处境(ultimate situation)。只要某个文明不具有操纵极大质量的能力,那么无论向着星空进发而开枝散叶,抑或因不当行事而导致自身灭绝,都不会改变宇内物体获得质量(希格斯机制)之后这一基本境况之实际性(Faktizität)。从全然无涉于神创论的角度,我们甚至可以说:“万物是借着它造的,凡被造的,没有一样不是借着它造的。”它远比一切所谓的哲学概念更真实。殊生怪产之虚幻主体,其存在样态至少已部分在疾速旋转中先验注定。

由是观之,人类的整个天文学史堪称一部“蓝眼岛民”(blue-eyed islander)反躬自省的推理史,也是非人类中心的概念必然性的恢复史:我们起初只能观测到天体的运动,却感觉不到自己的运动,但我们最终通过其他星体的运行迹象,推算出了自身在宇宙中的位置,从而大概猜到了自己当下的活动范围与寿命极限。

牛顿力学体系对开普勒定律进行严格推导从而证明了日心说的真确性,反过来说,地心说的存续意味着对牛顿第二定律与万有引力定律保持无知。换言之,一个出于某种原因拒绝承认日心说的生物种群,必定无法在《乡村教师》中不日造访的银河系碳基联邦舰队面前通过“3C文明等级测试”,因此在必要时(nötigenfalls)他们所赖以生存的那颗恒星就应当被“奇点炸弹”毫不留情地摧毁,哪怕这个文明中已经出现了亚里士多德、孔子和耶稣也于事无补。(至于为什么是太阳而不是地球被毁灭,显然应该依据行星性原理来加以深思。)

在行星性处境之中,无论何时皆需实事求是,避免寻求主体化、道德化、伦理化的价值论证以作自我标榜。与启蒙思想家仓促而草率的论断相反,日心说之确立并非彰显了人类理性在世界中至高无上的权威,而是朝向深不可测的宇宙打开了户牖,它是星际认知的最低阈限,是在直面整个宇宙时为了彻底放弃全部尊严而迈出的起始的跬步。而只有将依靠人类例外论打造的自负尊严置之度外,才有可能换来真正的种间共存和文明延续,并由此决定未来的世界史走向。

六、秩序拓展:转向虚空的决断

Was ist unser Element? ... Für uns sind diese Elemente nämlich einfache und anschauliche Namen. Es sind Gesamtkennzeichnungen, die auf verschiedene große Möglichkeiten menschlicher

Existenz hinweisen.

——Carl Schmitt

什么是我们的元素?……对我们而言,这些元素就是朴实且形象的名称。

这是一些总的标记,指向人类生存的各种不同的宏大可能性。

——卡尔·施米特

星球意义上的世界史展开不仅跟宇宙论革命有关,同时也跟法权基础、动力技术和战争手段的演变密不可分。施米特鞭辟入里的历史分析,在行星性视角下焕发出崭新的意义。依照其理论观察,人类历史的推动力源自陆权国家与海权国家的壮烈对抗,源自贝赫莫特(בְּהֵמוֹת)与利维坦(לִוְיָתָן)的殊死斗争。《陆地与海洋》开篇即指出,人是一种陆地的存在者(Landwesen),是脚踏实地者(Landtreter)。由于法的基本秩序(νόμος)植根于对土地的占有、分配和利用,我们便不假思索地将自身所处的这个“地水球体”(terraqueous globe)称作“地球”(Erdball,Erdkugel)而非“海球”(Seeball)。在陆权时代,陆战意味着对土地的占领,在其上建立公共安全秩序并构建保护与服从的二元关系。海战原先仅仅作为陆战在海面的延伸而存在,火炮与战舰的发明,使得海战不再是发生在船上的白刃战,它预示着对敌方经济贸易的封锁与围困,以达成全然消极的破坏。随着大英帝国的扩张,世界史的存在方式从坚实的陆地决定性地转向了浩瀚的海洋,土与水这两种元素分裂为地球的基本法则,载具的动力转化方式也从桨橹(水)、风帆(气)演变为蒸汽机(火-水-气)、内燃机(火-气)。接下来,空域的拓展重又突显出气与火独立于水的动力学意蕴,自成一体的空战使得交战的任意双方都无法建立关联,取消了使陆权与海权得以互动的二维平面,三维空间中的亚音速/超音速飞行、地面轰炸以及通过射击对制空权的争夺排除了传统的掠夺性扣缴战争(Beutekrieg)的可能性并将其转化为纯粹的歼灭战(Vernichtungskrieg)。

严格遵循这一思路,当我们超越地球的界限而将目光投向宇宙,这种空间秩序又会发生何种变化?正是在这一推演的过程当中,我们发现刘慈欣与施米特的关切不谋而合,马汉(Alfred Thayer Mahan)的制海权理论径直成为两者的共同参照。刘慈欣敏锐地注意到,其实我们一直更倾向于用海洋(水元素)而非天空(气元素)来理解宇宙航行:

常伟思点点头,“其实,不要把海军与太空的距离想得那么远,为什么是宇宙飞船而不是宇宙飞机呢?为什么是太空舰队而不是太空机群呢?在人们的思想中,太空和海洋早就有联系了。”

《三体II:黑暗森林》

Chang Weisi nodded. “In fact, the navy’s not all that far removed from space. Don’t they call them ‘space ships’ rather than ‘space (air)planes’? [Don’t they call them ‘space fleet’ rather than ‘space (air)crafts’?] That’s because space and the ocean have long been linked together in the popular mind.”

The Three-Body Problem II: The Dark Forest

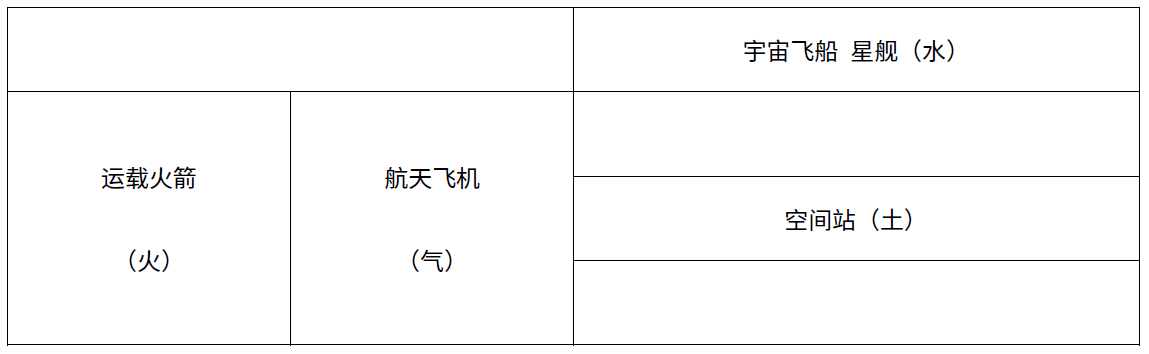

概而观之,四元素说至今依旧统驭着我们对于宇宙空间的理解模式,只不过现代技术体系中由不同运动速度与补给方式揭示的后勤学差异,已将中世纪的元素圈层重新加以排布。

现代近地空间的四元素征象

土元素代表的空间站是一种在近地轨道区间进行模块化组装和运作的大型驻点,可供人类停留、长期居住并展开空间研究。火元素代表的运载火箭是一种使用燃料的过渡性喷射推进器,能够输送物体达到第一宇宙速度,以使其克服地球引力,进入近地轨道至地球同步轨道区域,燃料耗尽逐级抛离,自身通常无法回收。气元素所代表的航天飞机虽然功能和运动范围与火箭基本相似,但其往返与回收使用成为了不易攻克的技术难点。而一旦宇宙飞船或星舰加速至第二宇宙速度,便可摆脱地球引力开启星际旅程;尽管它已经是各种航天器中速度最快的,甚至即便它能超越现有的技术水平,以趋近于光速的姿态巡航,这对于横无际涯的空间而言还是太慢了,因此相比于半空中短近距离的高速飞行,我们在直觉上仍然用地理大发现时代的远洋低速航行来对其加以把握。无怪乎科幻作品以“星辰大海”(星の大海)来理解开赴宇宙的漫漫征途,获取了足够能量的人类就这样摆脱大地行者的角色,像水族一般徐徐游向宇宙之深海(praealtum mare)。

《三体》与《流浪地球》详尽地刻画了以光速为标尺的加速/减速运动,《乡村教师》也花了一定的笔墨来描绘消耗大量恒星能源实现的空间跃迁。在亿万年的演化时间线上,星际交往定会遭遇到物种与文明的绝对差距,两个文明之间大概率有着指数级的技术鸿沟,具备星际航行能力的一方技术高度发达,另一方难以实现的高速运动在其看来必然缓慢无比,因此星际战争很可能仍是一种扣缴战争,实行着独特的捕获法权(jus praedae),能够将行星乃至恒星作为战利品加以攫取。“如果各种武器俨然是不平等的,那么在平等层面上构想出的交互式战争概念就落空了。”正如在《三体》中我们也见识了彻底歧视性的战争概念(“你们是虫子”)。我们切不可静候星际公敌(interstellar/intersidereal hostes)的光临以重塑我们的空间意识,这就好比美洲原住民等着欧洲人来“发现”自己,毋宁说,我们的优先事项是通过宇宙论思索与科幻的筹划(Entwurf)对未来的对象以及空间秩序的拓展予以预先把握。

任何直观地看到过太阳系真实比例的研究者想必对以下这点印象深刻:这个星系是如此广袤,以至于太阳本身也只能被视为一个发光的质点,其余无数光亮不足的质点几乎无法被观测到。没有开普勒定律,所有自身不发光的星球的运动都是无法理解的,惟有通过诉诸引力依存性,才能界定星球之间穿越极远距离的从属关系。而在大于太阳系亿万倍的系外空间中,无论是行星还是恒星皆无法被视为海中之岛,大地意象更是难以成立的。同一个事实,既构成了以水元素理解宇宙空间的合理性,又构成了宇宙空间区别于水元素的根本异质性。

现如今,宇宙的实际规模与星际战争的现实可能性已前所未有地将星球还原为一个个零维的点。这一境况正迫切地要求人类将自身的存在从地球转向众星之间的虚空,如同在历史上曾经从陆地转向海洋那样。

缺乏西方形而上学推论的中国思想从未以严密的实满论来理解月下世界以至宇宙本身,这从“天空”、“空气”等日常词例中可见一斑。与此相应,由古代宣夜说观念而来的“太虚”、“太空”所表达的无非是一种“气”与“空”的程度差异。所以“空间”(spatium inane)就不会是绝对的“无”。现代天体物理的真空概念同样如此,用以涵盖从行星际空间、恒星际空间到星系际空间等一系列密度范围不等的极高真空区域,其中弥散着各类分子、中性原子、离子、宇宙射线,又以氢和氦的丰度为最高。偏正结构的“真空”并非联合结构的“虚空/空虚”的反义:前者是对后者的量化表达,后者是对前者的象征性指称。进入无边界的虚空并非从四元素的一种向另一种转变,而是在生存论意义上从元素向非元素转变。我们仍要进一步追问:当一个物种不得不选择虚空亦即一种非元素作为其全部的历史性生存方式时,这到底意味着什么?在虚空中兀自运作的行星机制实际上意味着人类注定无所依凭。但在这种超越现今存在论的绝对他异性的非元素空间之中,却又蕴涵着有待寻访的宇宙矿藏,以及全新的能量获取方式、存在样态与法权基础。

对虚空的恐惧(horror vacui)显示人类仍然囿于陆地的视角。但我们别无选择。“一定要飞出去!……不要问为什么,只是尽最大的力量向外飞,飞得越远越好!”刘慈欣对行星性的直观理解由此展现出实然向应然的飞跃。借助《三体》、《流浪地球》和《赡养上帝》等真实程度不尽相同的未来书写,他始终高声呼召我们克服对无根性的恐惧,敦促人类尽快勇敢地作出转向宇宙的决断(Entscheidung)。人从来就不是边界固定的实体,一旦它适应了因摆脱固有元素及其运动而导致的存在的眩晕,其形态与定义便会依所处空间的实质不同而发生改变。以人为中心的大地的法必将瓦解,随着人类将自身的历史性生存投入无尽虚空并与之展开较量,新的法则与正义的尺度将会从中诞生。